私達は日々の生活の中で意識を持っていることを実感しています。心の状態が平和だったり、強いストレスによって、心の平穏が壊されたりします。でも私たちは深い眠りにある時は、自分のことについて意識はしていません。

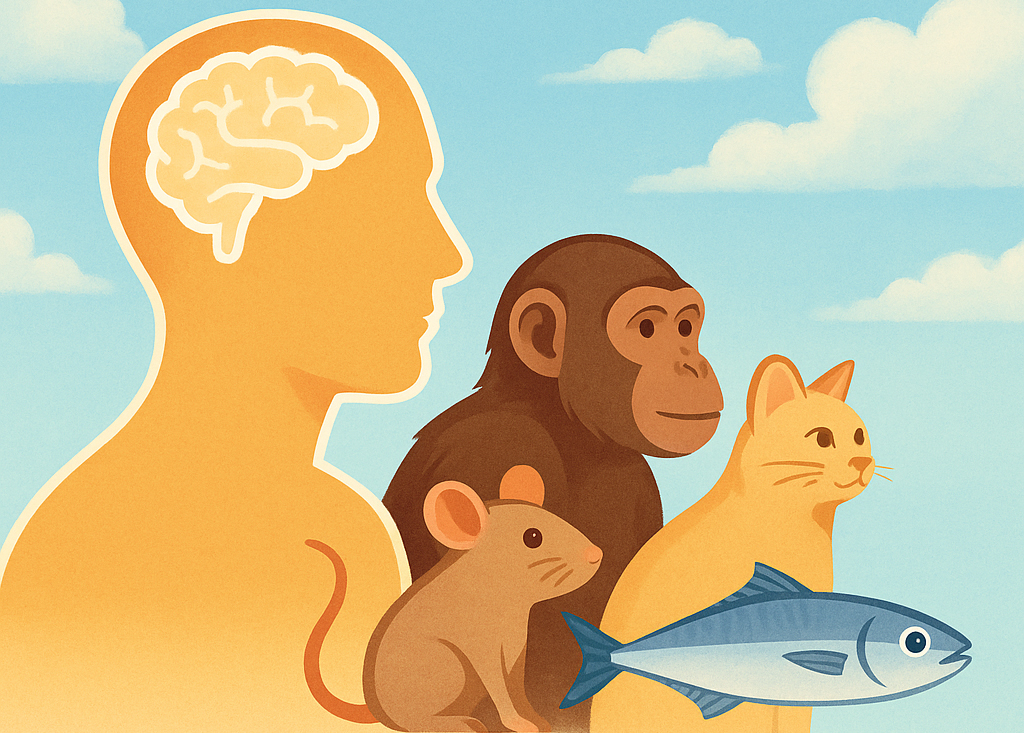

意識とは、脳の活動と体中に張り巡らされた神経が感じ取る刺激との複雑な相互作用の総体であると考えれば、人間を含め、脳と神経を持つ様々な生物に、様々なレベルの意識があるはずです。

より直感的に理解できるように、今回は「死への恐怖」という切り口で、いくつかの生物を取り上げて考察しみたいと思います。

人間の意識

人間は「自己を対象化できる」ことにより、過去や未来を見通す能力を持ちます。これは文化や文明を築く基盤ですが、同時に「自分がやがて死ぬ存在である」という事実を理解し、そのことに恐怖を抱く点で特異です。死の恐怖は宗教や哲学の発展、また芸術や科学の創造にも深く関わってきました。

チンパンジーの意識

チンパンジーは自己認知や他者理解の能力を備え、仲間が死んだときに遺体のそばから離れない、食事を控えるといった行動が観察されています。これは「死の不可逆性」を部分的に理解している証拠と考えられます。ただし人間のように未来の自分の死を想像して恐怖するかは定かでなく、むしろ「仲間を失う喪失感」に近い意識が中心と考えられます。

猫の意識

猫は「死」という抽象概念を理解することは難しいと考えられますが、強い痛みや危険に直面したときには防衛的に逃げたり攻撃したりします。これは「死そのもの」への恐怖というより、「生存を脅かす刺激」への本能的な恐怖です。また、同居猫や飼い主がいなくなったときに不安や変化を示すことがありますが、それは死の理解というより「環境変化への反応」に近いといえます。

ネズミの意識

ネズミは実験で電気ショックや危険な状況を避ける学習を示し、恐怖条件づけが強く働くことが知られています。これらの行動は「死への恐怖」よりも「痛みや危険の予兆」への恐怖であり、死の概念そのものを理解しているわけではありません。ただし、仲間が苦しむ様子に反応することから、社会的な「恐怖の共有」は部分的に存在すると考えられます。

サンマの意識

サンマは群れで行動し、捕食者の影や光の変化に対して一斉に回避行動をとります。これは「死の恐怖」というより、「生存反応のプログラム」といえます。魚類は痛覚受容体を持ちますが、それが人間のような「死を意識した恐怖」に結びつくかは不明で、多くの場合は刺激に対する即時反応にとどまると考えられます。

死の恐怖と意識の進化

死に対する恐怖を軸に整理すると、人間は「未来の死」を想像して恐れる唯一の存在といえます。チンパンジーは仲間の死に対する行動から部分的な理解が示唆され、猫やネズミは「死」よりも「危険の予兆」に対して恐怖を示します。サンマのような魚類はさらに単純で、環境刺激への即時的反応に限られます。つまり、死の恐怖の形は「未来への予期」「仲間の喪失」「痛みや危険の回避」「即時的生存反応」といった段階的な広がりを持ち、意識の発達とともに複雑化しているといえます。